古籍数字化:让千年典籍 “活” 在当下,让文化根脉永续传承 <<返回

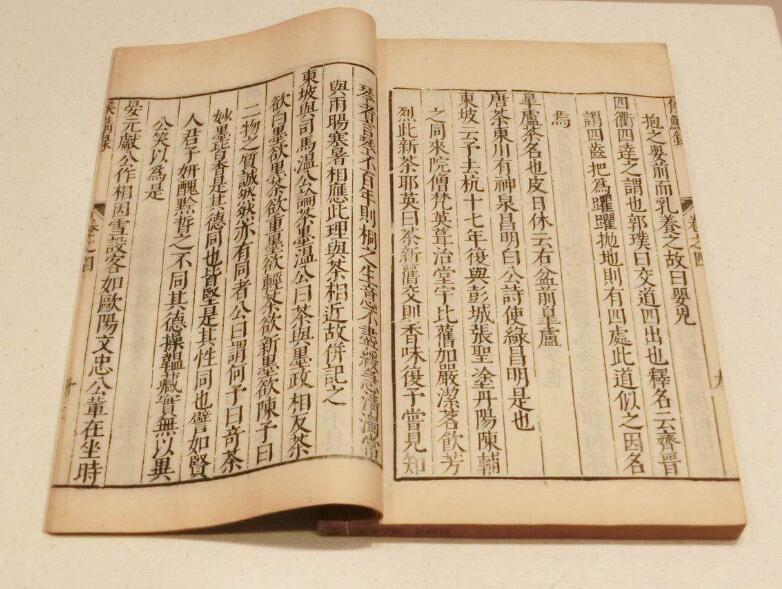

在历史的长河中,古籍是中华文明的 “活化石”—— 它可能是泛黄卷册里记载的王朝兴衰,是竹简木牍上留存的思想火花,是绢帛典籍中传承的技艺智慧,更是无数先人为我们留下的、不可再生的文化瑰宝。然而,这些穿越千年的典籍,正面临着严峻的生存挑战:纸张老化、虫蛀霉变、字迹褪色,一场意外的温湿度波动,都可能让珍贵的古籍受损;部分古籍藏于深宫高院或私人藏家手中,普通人难睹真容,学术研究也需历经重重手续才能接触;更重要的是,随着时间推移,若保护与传承方式滞后,这些承载着民族记忆的典籍,可能在岁月中逐渐“沉默”,甚至永久消逝。

如今,古籍数字化的浪潮正为这份 “文化遗产” 注入新的生命力,它打破时空限制,让尘封的古籍走出库房、走向大众,让千年文脉在数字时代焕发新的光彩。

古籍数字化:不止是 “复制存档”,更是文化传承的革新

古籍数字化并非简单地将古籍扫描成电子图片,而是一项融合了文献学、历史学、计算机技术的系统工程 —— 从古籍的整理、编目、高清扫描,到图像处理、文字识别(OCR)、语义标注,再到搭建数据库、开发检索平台,每一步都需兼顾专业性与严谨性,最终形成可查阅、可研究、可传播的数字化古籍资源体系。它实现的不仅是古籍载体的转变,更是文化传承方式、研究模式与普及路径的全方位革新。

1. 为古籍 “续命”:用科技筑起 “防护屏障”

古籍的物理寿命是有限的,尤其是宋元以前的善本,纸张纤维早已脆弱不堪,每一次翻阅都可能造成不可逆的损伤。而古籍数字化通过 “数字备份” 的方式,为古籍筑起了一道坚固的 “防护屏障”:一方面,高清数字影像能精准还原古籍的原貌,包括纸张纹理、墨色浓淡、批注痕迹,甚至细微的破损之处,即便原典因意外受损,数字版本也能完整留存其核心信息;另一方面,数字化后的古籍可实现多平台异地备份,有效规避火灾、水灾、地震等自然灾害对实体古籍的威胁,让千年典籍真正实现 “永续保存”。

例如,国家图书馆启动的 “中华古籍资源库” 项目,已完成超过 3.7 万部、近 100 万拍古籍的数字化,其中包括《永乐大典》残卷、宋元善本等珍贵典籍。这些数字资源不仅为实体古籍减少了翻阅次数,更通过异地备份,让这些 “国宝级” 典籍彻底摆脱了 “一损俱损” 的风险。

2. 让古籍 “走出深闺”:从 “小众珍藏” 到 “大众共享”

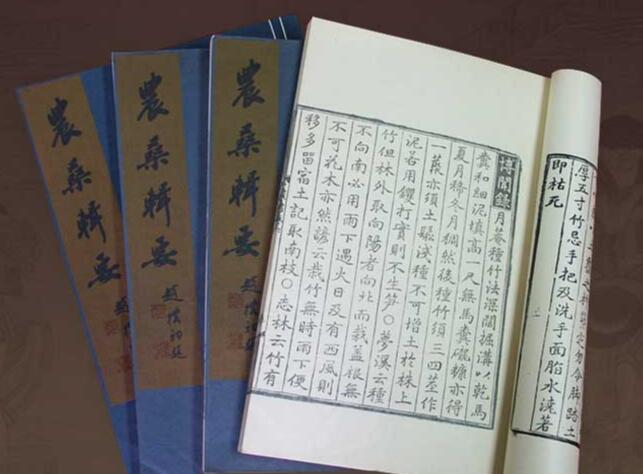

在过去,想要研读一本珍稀古籍,往往需要远赴大型图书馆,提交申请、遵守严格的查阅规定,普通人很难有机会近距离接触。而古籍数字化彻底打破了这种 “时空壁垒”—— 只需一台电脑或手机,登录相关数字平台,就能免费查阅海量古籍资源:学生可在线研读《论语》《史记》的善本版本,感受古人的批注与解读;研究者无需奔波各地,就能对比不同馆藏的同一典籍,节省大量时间与精力;甚至普通文化爱好者,也能随手翻阅《千里江山图》的题跋、《清明上河图》的历代著录,感受古籍背后的文化故事。

以 “爱如生中国基本古籍库” 为例,该平台收录了从先秦到民国的典籍 1 万余种、10 万余卷,用户可通过关键词检索、篇目导航等功能,快速找到所需内容,还能进行文本复制、批注标记,极大地降低了古籍的使用门槛。如今,越来越多的高校、图书馆将数字化古籍纳入公共资源,让 “旧时王谢堂前燕”,真正 “飞入寻常百姓家”。

3. 为研究 “赋能”:从 “手工考据” 到 “智能分析”

传统的古籍研究,往往依赖研究者手工翻阅、抄录、比对,不仅耗时费力,还容易因人为疏忽出现误差。而古籍数字化结合人工智能、大数据技术,为学术研究带来了 “质的飞跃”:通过文字识别技术,数字古籍可转化为可检索的文本,研究者输入关键词,就能瞬间定位相关段落,无需再逐页查找;借助数据挖掘技术,还能对古籍中的人物、地名、事件进行关联分析,发现传统研究中难以察觉的规律。

例如,学者研究唐代诗歌时,可通过数字化平台快速检索《全唐诗》中与 “长安” 相关的诗句,统计不同诗人的创作频率,甚至分析诗歌中反映的社会风貌;研究中医古籍时,能通过语义分析技术,梳理不同典籍中关于 “伤寒” 病症的诊疗方法,为现代医学研究提供参考。这种 “智能研究” 模式,不仅提升了研究效率,更拓展了古籍研究的深度与广度。

古籍数字化的终极价值,不仅是让古籍 “活下去”,更是让古籍 “活起来”—— 通过数字技术,让古籍中的文化内涵与当代生活产生连接,让年轻一代感受到传统文化的魅力,从而实现文化根脉的永续传承。