11-132025

古籍数字化流程核心注意事项 <<返回

- 明确数字化目标,区分 “保存型”“研究型”“普及型” 需求,避免功能冗余或不足。

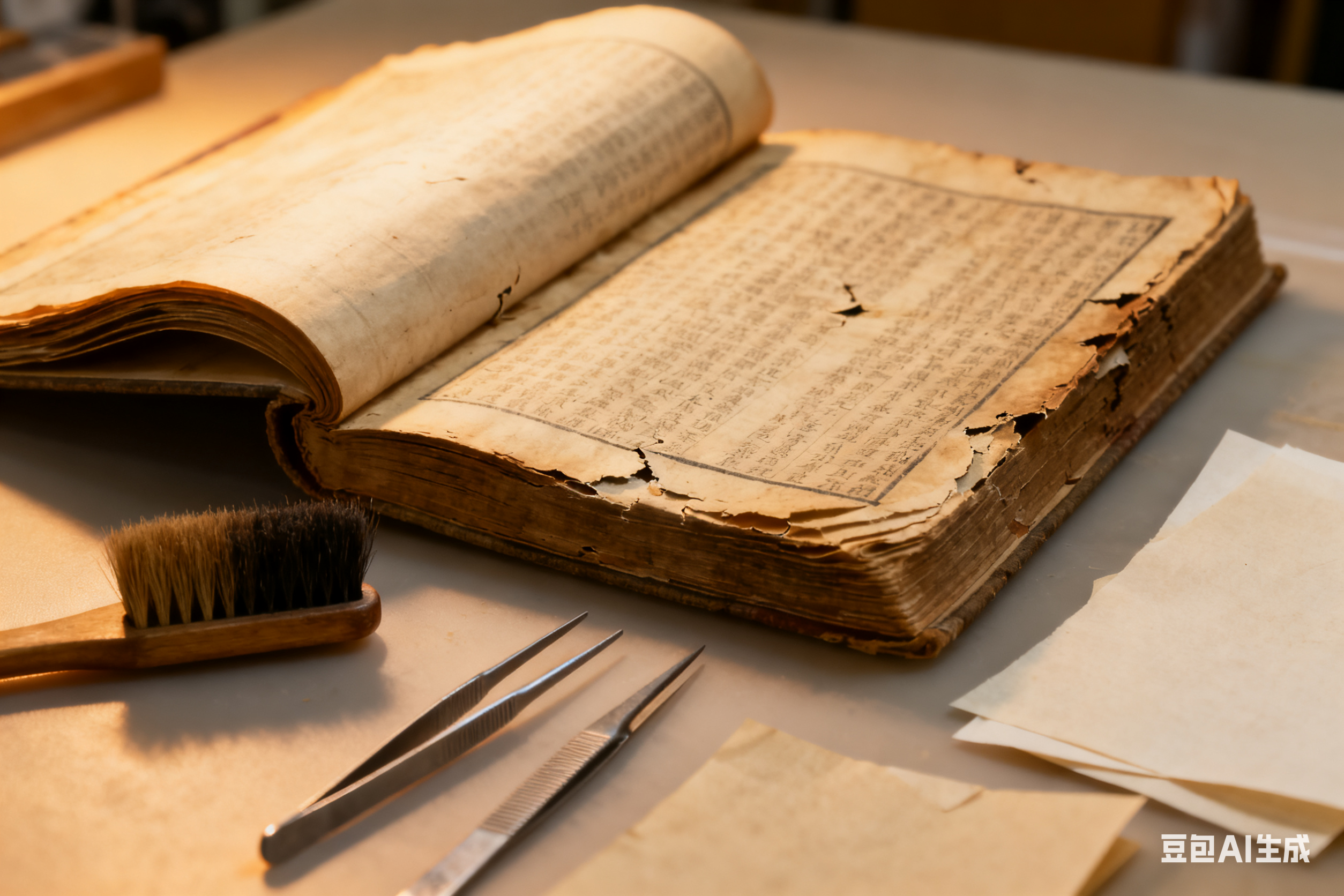

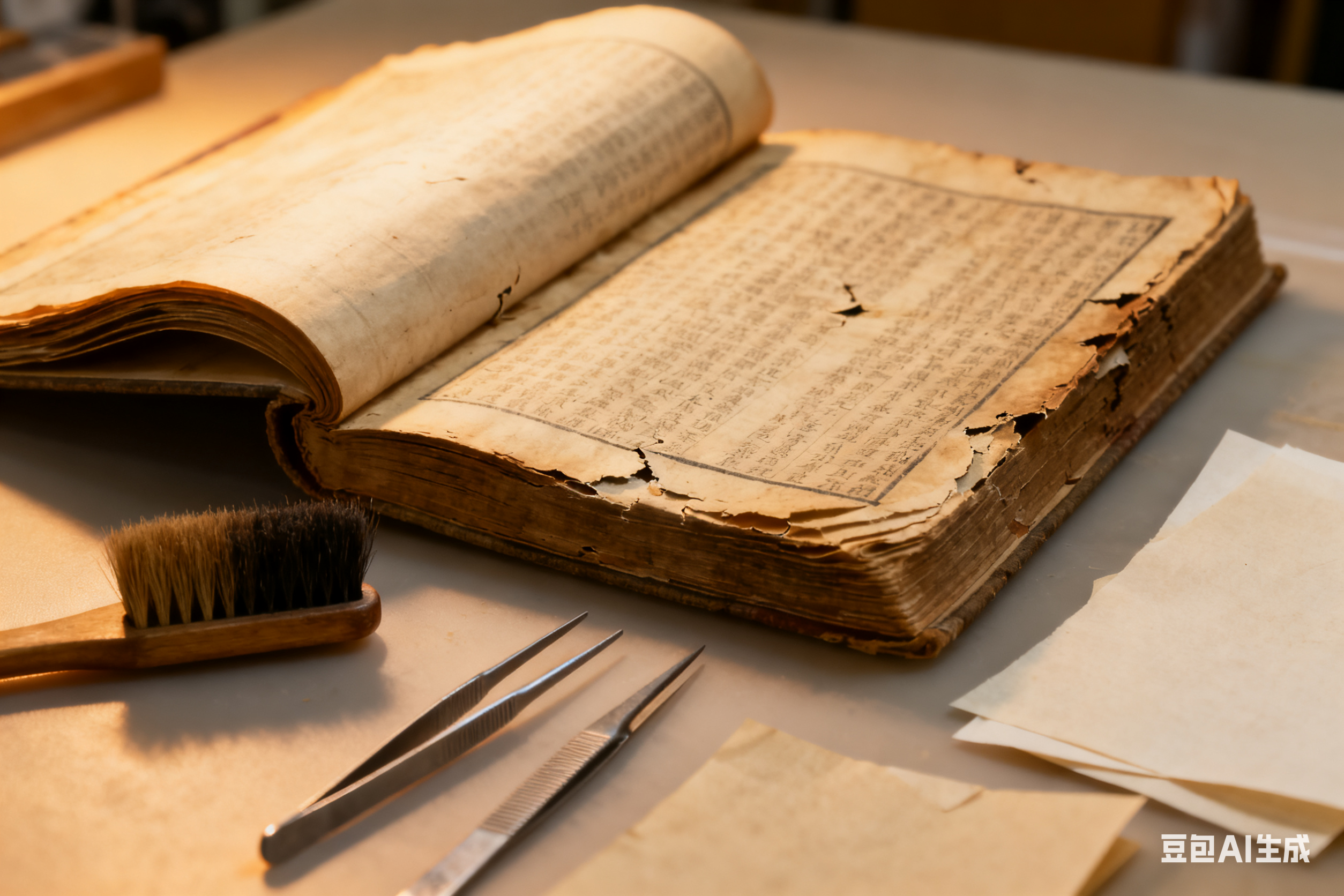

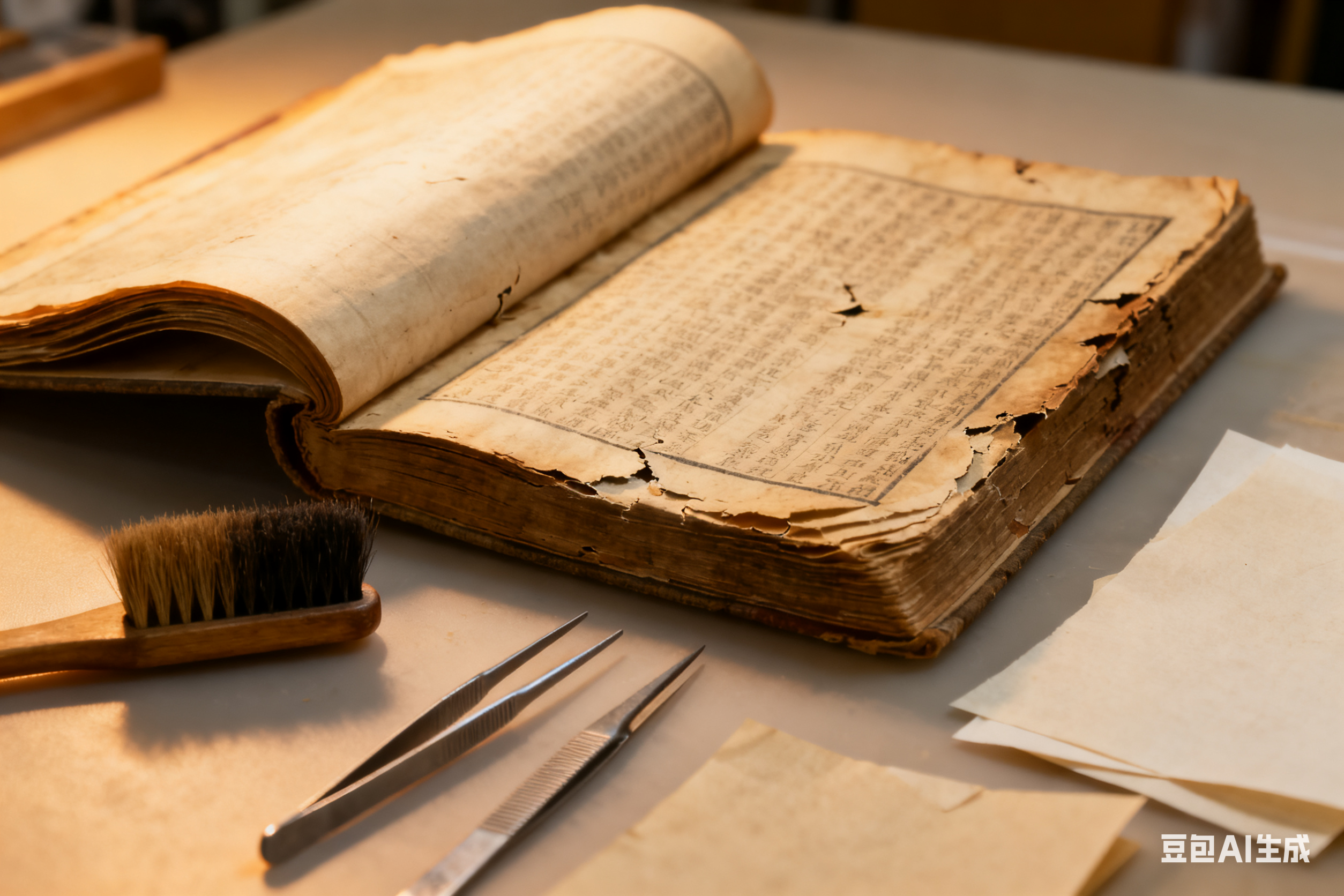

- 开展古籍普查,记录版本、破损程度、装帧形式等信息,优先处理濒危、珍稀典籍。

- 选择符合行业标准的技术方案,确保数据格式(如 TIFF、XML)兼容主流古籍数据库。

- 搭建合规团队,配备古籍学、文献学专业人员,避免因识读误差影响数据质量。

- 采用非接触式扫描设备,控制扫描压力、光线强度,避免纸张二次损伤。

- 统一采集参数,分辨率不低于 300dpi,色彩模式根据古籍类型选择(孤本优先彩色,普通刻本可灰度)。

- 拍摄前清理古籍表面浮尘,破损页面需先经修复师处理,禁止直接按压褶皱部位。

- 完整记录书影信息,包括版框、界行、印章、批校等细节,不得遗漏任何页面(含封面、封底、衬纸)。

- 影像处理以 “还原原貌” 为原则,仅修正扫描噪点、畸变,不随意调整色彩或拼接页面。

- 文字转录需双人核对,异体字、避讳字按规范标注,疑难字保留影像佐证。

- 建立元数据体系,涵盖书名、著者、版本、藏书单位等核心字段,符合《古籍元数据规范》。

- 做好数据备份,采用 “本地 + 异地” 双备份模式,定期校验数据完整性,防止丢失或损坏。

- 选择稳定的存储介质,优先使用防磁、防潮的专业存储设备,定期更新存储技术。

- 设置访问权限,珍稀古籍数据可采用 “分级访问” 机制,平衡开放共享与文物保护。

- 发布平台需优化检索功能,支持按书名、著者、关键词等多维度查询,提供影像与文本对照浏览。

- 保留数据修改痕迹,建立版本追溯机制,便于后续纠错与更新。