爱瞰赋能,响应古籍数字化新发展 <<返回

古籍数字化政策宣传

一、政策背景

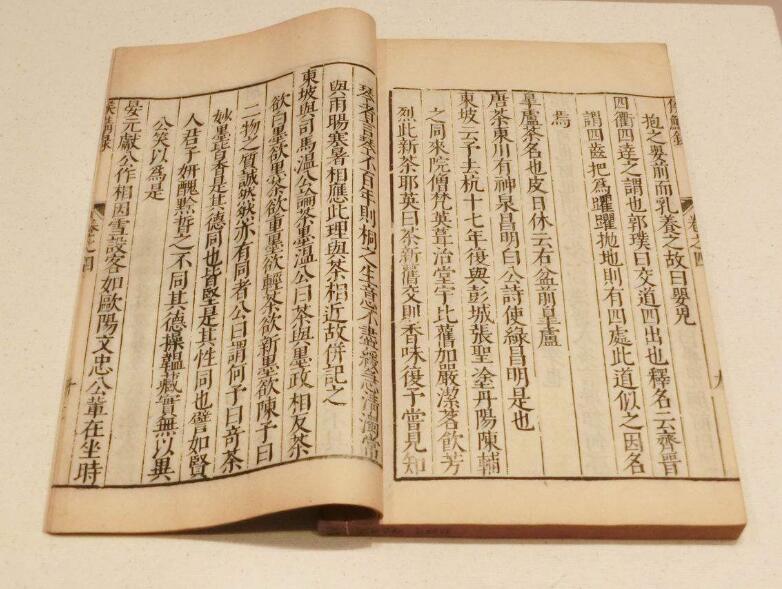

在当今数字化时代,文化传承与创新面临新的机遇与挑战。古籍作为中华民族传统文化的瑰宝,承载着数千年的智慧与记忆。然而,传统古籍多以纸质等实物形式保存,易受自然侵蚀、人为损坏,且传播范围有限,难以满足现代社会对文化资源广泛利用的需求。

党中央、国务院高度重视文化传承与数字中国建设,近年来相继发布了一系列重要政策,为古籍数字化工作指明方向。《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》《数字中国建设整体布局规划》等文件,明确提出推进文化数字化发展,建设国家文化大数据体系,这为古籍数字化奠定了坚实的政策基石。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进新时代古籍工作的意见》,更是着重强调要扎实推进古籍数字化建设,提升古籍保护与利用水平。

二、古籍数字化的重要意义

(一)打破时空限制,促进文化传播

古籍数字化后,通过互联网等数字化平台,全球用户可随时随地访问珍贵的古籍资源。例如国家古籍保护中心的 “中华古籍资源库”,收录了甲骨、敦煌遗书、宋元明清善本等多种珍贵文献,还推出了免注册、免登录阅览模式,让更多人能够跨越时空界限,领略中华古籍的魅力,极大地促进了中华文化在全球范围内的传播。

(二)保护珍贵古籍,延长使用寿命

古籍多为纸质,历经岁月洗礼,脆弱易损。数字化过程中,通过高清影像采集、数据存储等技术,可将古籍内容永久保存。如对 “新字号” 敦煌遗书的数字化工作,在香港北山堂基金支持下开展,为这些珍贵古籍提供了长久保护。同时,读者通过访问数字资源,减少了对原始古籍的翻阅,降低了其受损风险,延长了古籍的 “寿命”。

(三)助力学术研究,推动知识创新

数字化的古籍资源为学术研究提供了丰富的资料。以《文献》期刊为例,其收录文章中明确提及来自 “中华古籍资源库” 资料的比例有明显上升。研究人员借助数字化手段,可更便捷地对古籍进行比对、分析,挖掘其中的知识价值,推动学术研究的深入开展与知识创新。

三、古籍数字化相关政策内容解读

(一)建立协调机制,统筹数字化工程

政策要求建立健全国家古籍数字化工作指导协调机制,统筹实施国家古籍数字化工程。这意味着将整合各方资源,避免重复建设,提高古籍数字化工作的效率与质量。通过统一规划,能够更好地推动全国范围内的古籍数字化工作有序开展,实现资源的优化配置。

(二)加强资源汇聚,实现共享利用

积极对接国家文化大数据体系,加强古籍数据流通和协同管理,实现古籍数字化资源汇聚共享。一方面,鼓励各地古籍存藏机构将数字化资源上传至统一平台,如国家古籍保护中心组织全国各单位联合发布古籍数字资源。另一方面,推动不同平台间的数据共享,打破信息孤岛,让古籍资源能够在更大范围内发挥作用。

(三)支持重点单位,提升建设水平

支持古籍数字化重点单位做强做优,加强古籍数字化资源管理和开放共享。对有实力、有基础的单位给予政策扶持,如资金支持、技术指导等,助力其在古籍数字化技术研发、资源建设等方面取得更大突破,发挥示范引领作用,带动整个行业的发展。

(四)统筹版本建设,开发专业数据库

统筹古籍数字化版本资源建设与服务,推进古籍专业数据库开发与利用。不仅要对古籍进行简单的数字化扫描,还要注重版本资源的整合与管理,建立全面、权威的古籍版本资源库。同时,鼓励开发各类专业数据库,如 “《国家珍贵古籍名录》知识库”“《永乐大典》高清影像数据库” 等,满足不同领域对古籍资源的多样化需求。

(五)推进智能研究,加速转型升级

积极开展古籍文本结构化、知识体系化、利用智能化的研究和实践,加速推动古籍整理利用转型升级。借助人工智能、大数据等新技术,对古籍内容进行深度挖掘,将古籍中的知识结构化,构建知识图谱,实现古籍从简单数字化向智能化利用的转变,为古籍的传承与创新发展注入新动力。

四、鼓励行动

(一)古籍收藏机构

积极响应政策号召,加快古籍数字化进程,按照统一标准对馆藏古籍进行数字化处理,并将数字资源上传至指定平台,参与全国古籍数字资源联合发布活动。加强与其他机构的合作交流,共享经验与技术,共同提升古籍数字化水平。

(二)科研院校

充分发挥科研优势,开展古籍数字化相关技术研究,如文字识别、自动标点校勘注释等技术研发,为古籍数字化工作提供技术支撑。培养专业人才,开设相关课程,为行业输送具备古籍整理与数字化技能的复合型人才。

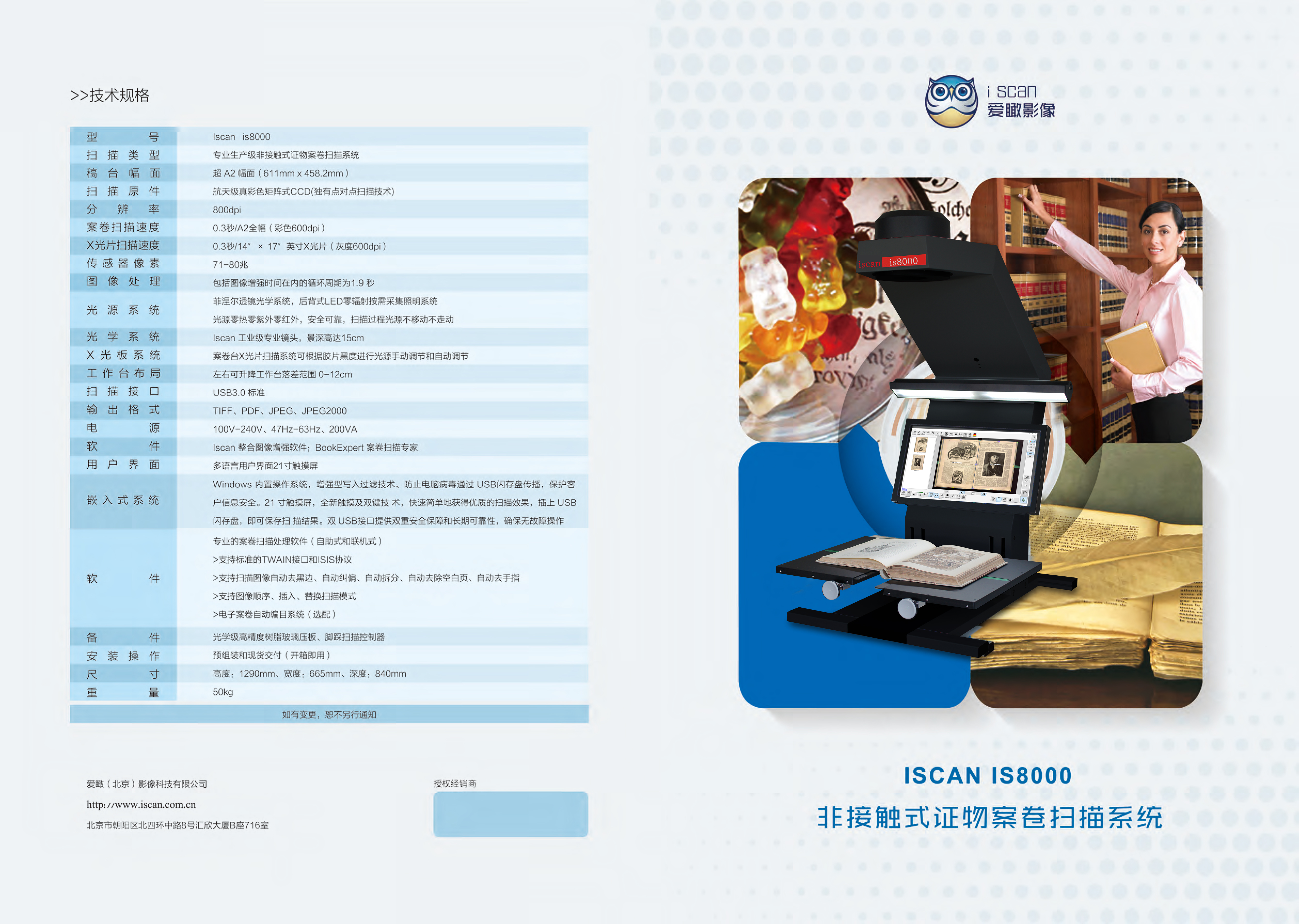

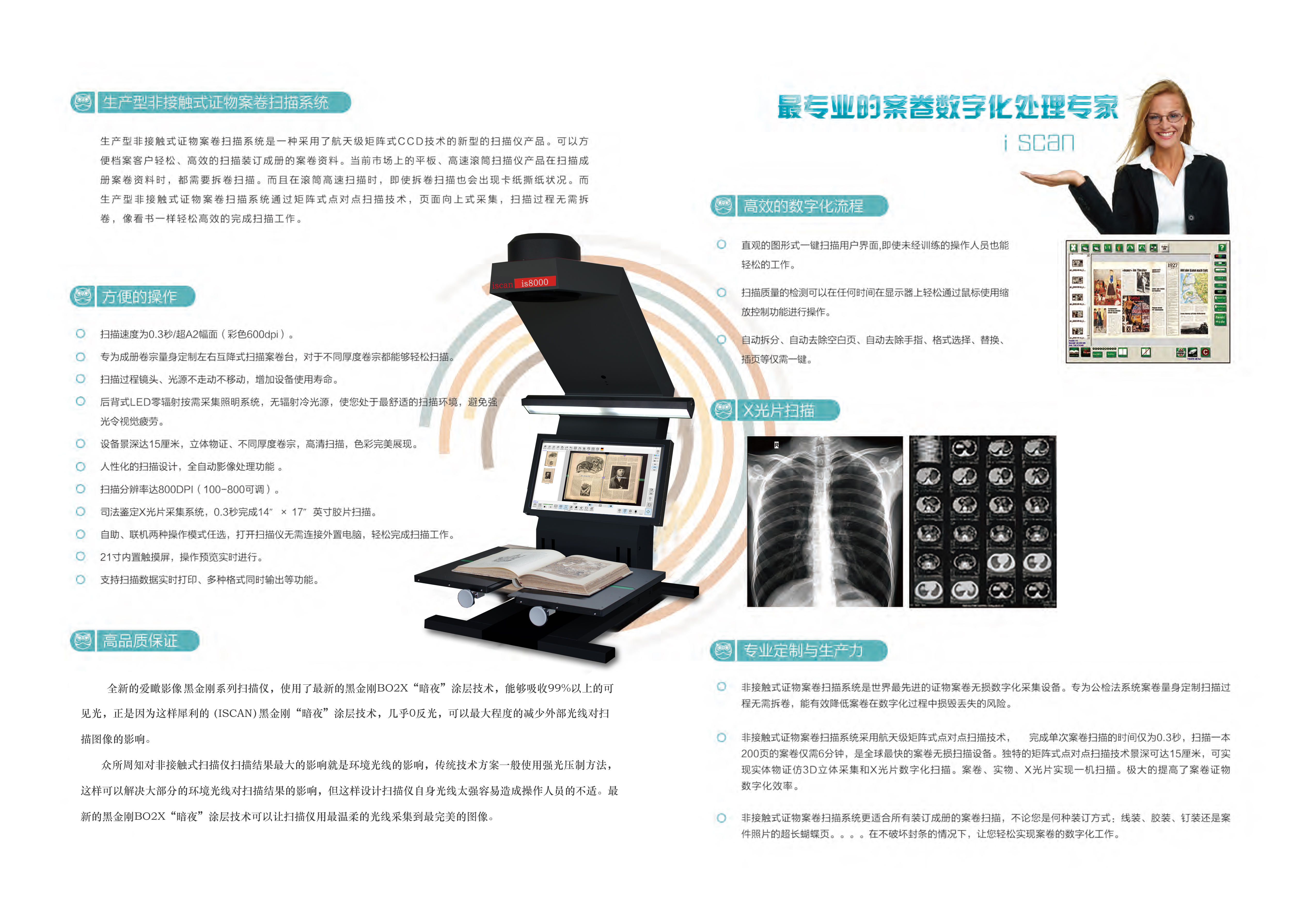

(三)企业

有能力的企业可参与古籍数字化项目建设,如开发古籍数字化平台、数据库等。利用自身的技术和资金优势,推动古籍数字化产业发展,探索多元化的古籍数字化应用场景,如开发古籍文化创意产品、数字化展览等,实现古籍文化价值与经济价值的有机结合。

(四)公众

积极关注古籍数字化成果,通过各类古籍数字平台,学习和了解中华优秀传统文化。同时,对古籍数字化工作提出宝贵意见和建议,共同推动这项工作不断完善。

让我们携手共进,积极响应国家古籍数字化政策,共同为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献力量,让古老的古籍在数字时代焕发出新的生机与活力。

(该文章由豆包AI生成)