古籍数字化的发展历程 <<返回

在当今数字化浪潮席卷全球的时代,古籍数字化作为传承和弘扬中华优秀传统文化的重要举措,正日益凸显其不可替代的价值。

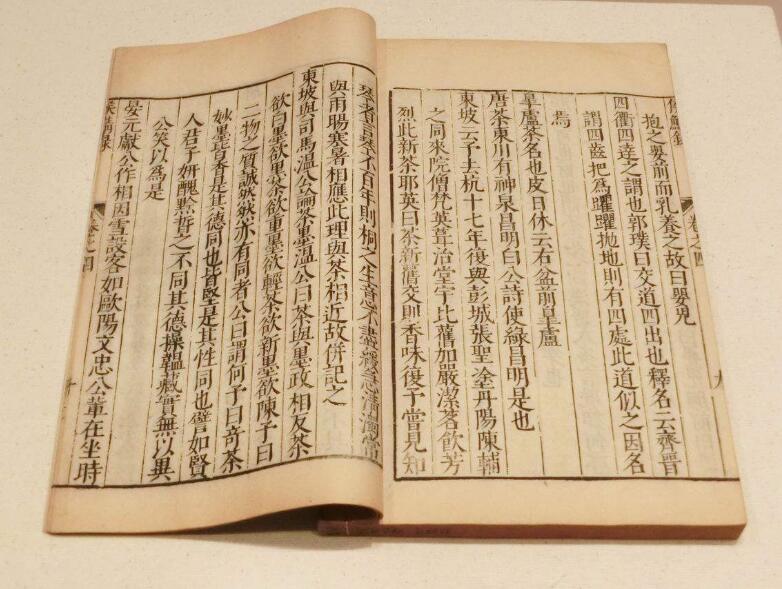

古籍,作为中华民族数千年文明的智慧结晶,承载着丰富的历史、文化、艺术和学术信息。然而,传统古籍多以纸质为载体,历经岁月侵蚀,面临着破损、老化、失传等严峻挑战。同时,由于其稀缺性和珍贵性,在保护与利用之间一直存在着难以平衡的矛盾。古籍数字化的出现,为解决这些难题提供了创新性的解决方案,开启了古籍保护与传承的全新篇章。

古籍数字化的发展历程

古籍数字化的发展并非一蹴而就,而是经历了一个逐步演进的过程。其起源可以追溯到 20 世纪 70 年代末,当时计算机技术在全球范围内逐渐兴起,美国凭借其先进的计算机技术,率先开启了古籍数字化的探索之旅。OCLC 和 RLIN 先后推出了《朱熹大学章句索引》《王阳明传习录索引》《戴震原善索引》等数据库,为古籍数字化的发展奠定了基础。

到了 20 世纪 80 年代,中国的台湾、香港地区也敏锐地捕捉到了这一趋势,相继开展了中文古籍数字化项目。1984 年,台湾研究院启动了 “史籍自动化计划”,致力于开发《二十五史 (全文资料库)》全文数据库,随后在此基础上不断拓展,形成了涵盖多种经典古籍的 “瀚典全文检索系统”。1989 年,台湾研究院又提出了 “数字典藏计划”,将善本古籍、金石拓片、古籍附图、台湾地方文献及期刊报纸等纳入古籍数字化的范畴。同期,香港中文大学中国文化研究所也积极投身其中,开展有关中国传世典籍数据库的研究工作,并成立了 “古文献数据库中心”(CHANT Center),推出了《先秦两汉古籍逐字索引丛刊》及《汉达古籍数据库检索系统》。

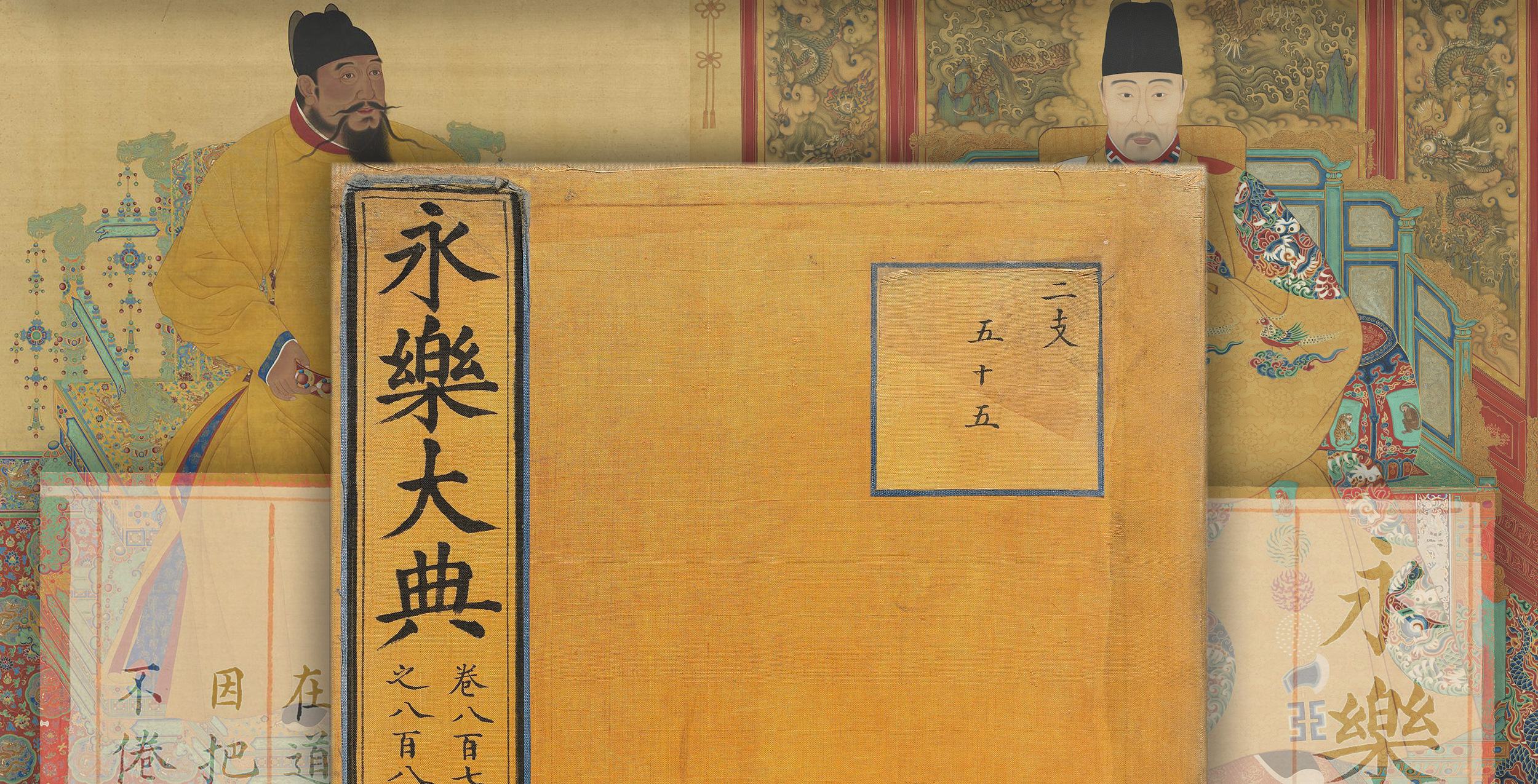

中国大陆地区的古籍数字化工作起步稍晚,20 世纪 80 年代虽已出现相关工作,但研究成果有限。直至 90 年代,随着计算机的普及和网络技术的介入,古籍数字化才逐渐崭露头角。90 年代中期,国家图书馆制定了庞大的古籍特藏文献数字化计划,涵盖碑砧菁华、西夏碎金、敦煌遗珍、数字方志以及甲骨文、永乐大典等珍贵古籍。北京大学的《中国基本古籍光盘库》计划收录古籍 1 万种,迪志文化出版有限公司与上海人民出版社推出了文渊阁《四库全书》全文检索版,书同文数字化技术有限公司推出了《四部丛刊》全文检索版,国学公司推出了《国学宝典》等系列产品。截至 2004 年底,网上可见的中文古籍数据库已达约 70 多个,北京大学主持的 CALIS 项目及南京大学图书馆 CANAL 项目古籍子项目也取得了阶段性成果。

古籍数字化的现状与成果

经过多年的发展,古籍数字化在全球范围内取得了令人瞩目的成果。在我国,古籍数字化基础设施建设已初具规模,形成了古籍影像库、全文库和知识库 3 个层面的诸多数据库,构建了产学研协同发展的良好生态。

众多馆藏机构积极开展珍本、善本古籍的大规模图像采集工作,建立起包含数万种古籍的影像库,为古籍的保护和研究提供了原始的图像资料。高校与企业紧密合作,打造了多种高质量图文对照的全文库与数字化检索平台,极大地便利了大众对古籍的阅读和查询。例如,通过古籍书目库,实现了将历史上各种历法统一为现代历法的时间本体库、历代地理实体库以及古代数十万重要历史人物的人物库,完成了书目、时间、地点、人物四大基本要素的系统整理,这些基础数据成为古籍数字化进一步发展的宝贵资源。

以国家图书馆(国家古籍保护中心)建设的 “中华古籍资源库” 为例,截至 2025 年 1 月底,已累计发布 10.6 万部(件)古籍资源,涵盖甲骨、敦煌遗书、宋元明清善本、《永乐大典》、碑帖拓片、民族文字古籍等珍贵文献,几乎全方位展现了中华文明瑰宝。该库不仅资源丰富,还积极创新服务模式,推出免注册、免登录阅览模式,大大降低了访问门槛,近三年点击量超 3.5 亿人次,成为全国古籍资源类型最全、品种最多、体量最大的综合性资源共享发布平台,并在国际上获得广泛认可,入选世界互联网大会发布的 “携手构建网络空间命运共同体精品案例” 以及 “‘互联网助力经济社会数字化转型’特别推荐案例”。同时,国家古籍保护中心通过国际合作,发布了美国哈佛大学哈佛燕京图书馆、日本东京大学东洋文化研究所、法国国家图书馆、日本永青文库等收藏机构的资源,推动了海外珍贵古籍资源的回归共享。

展望未来,古籍数字化将呈现出更加多元化和智能化的发展趋势。在规划方面,国家将加强对数字化古籍资源的整体布局,加大资金投入力度,引导各机构协同合作,避免重复建设,形成全国一盘棋的发展格局。