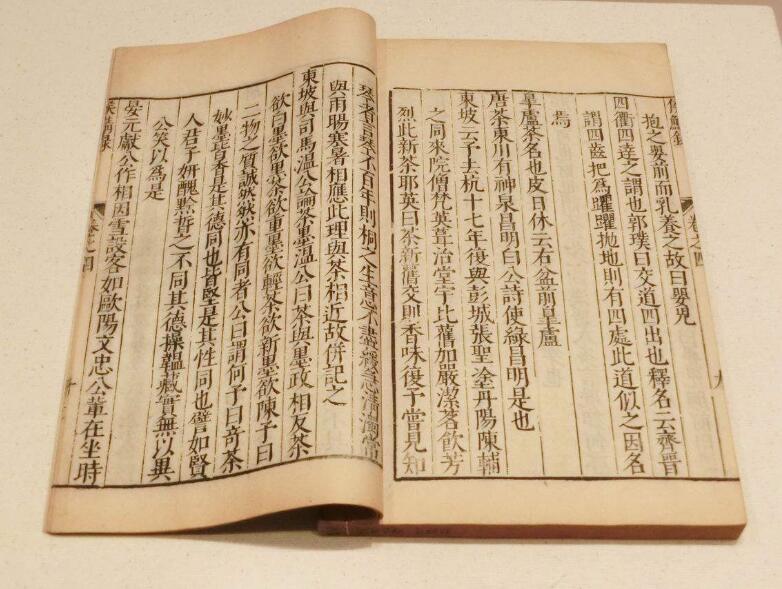

古籍数字化需平衡准确性、可用性与安全性,核心是在技术处理中最大程度保留古籍原貌与学术价值,同时满足长期保存和便捷使用的需求。

这是避免后续返工的关键,需提前确定数字化的核心方向。

技术操作需服务于 “内容保真”,避免因处理不当丢失关键信息。

数字化成果需兼顾 “长期可用” 和 “防止滥用”,避免技术迭代或人为因素导致数据丢失。

- 数据备份与格式迁移:

- 采用 “多重备份” 策略:至少保存 3 份副本,分别存于本地服务器、异地备份中心和云端,且定期(如每半年)检查备份有效性。

- 跟踪格式兼容性:定期将老旧格式(如早期的 PDF 版本)迁移到当前主流格式,避免因软件淘汰导致数据无法读取。

- 版权与访问控制:

- 明确版权归属:区分公有领域古籍(如清代及以前的刻本)和受版权保护的整理本,对后者需获得授权后再公开,避免侵权。

- 分级访问:对珍贵孤本或未公开的古籍,可设置访问权限(如仅对学术机构开放),普通古籍则可通过平台免费供公众查阅,平衡保护与共享。

- 用户体验优化:为数字化成果设计便捷的检索功能,支持按书名、作者、关键词、卷次等多维度查询;同时提供图文对照模式,方便用户在阅读转录文本时对照原始扫描件,提升使用价值。